- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Цель и задачи современного образования

В истории педагогики известно немало формулировок целей образования (воспитания), однако еще со времен античности явно выделяется одна непреходящая – обеспечить каждому появившемуся на свет человеку всестороннее гармоническое развитие. Несмотря на то, что такая формулировка цели критикуется за ее идеалистичность (а какая общая цель не идеалистична?), разумной и обоснованной альтернативы ей пока не найдено.

«Высшее образование имеет целью обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углублении и расширении образования, научно-педагогической квалификации» (закон РФ «Об образовании», ст. 69).

Цель образования в высшей школе – общее и профессиональное развитие личности будущего специалиста, овладение им целостной профессиональной деятельностью.

Цель выражает общую направленность образования. При практическом осуществлении она конкретизируется в задачах, выступает как система задач. Цель и задачи соотносятся как целое и части, система и её компоненты. В формулировании задач образования сегодня можно выделить два ведущих подхода: культурологический и компетентностный.

Культурологический подход позволяет формулировать задачи образования, отталкиваясь от основных составляющих культуры (знания, виды и способы деятельности, ценностные отношения):

- Содействие развитию общей культуры личности (умственного труда, нравственной, трудовой, коммуникативной, экологической, логической, физической, эстетической, правовой, экономической, мировоззренческой).

- Развитие профессиональной культуры личности (профессиональная направленность, профессиональные знания и умения, опыт профессиональной деятельности, профессионально значимые личностные качества).

- Содействие развитию творческой личности специалиста, способной принимать решения.

В составе любой составляющей личностной культуры (нравственной, трудовой, коммуникативной, профессиональной и т. д.) есть знания, умения, творчество, отношение к тем или иным ценностям. Эмоционально-ценностные отношения являются наиболее важной характеристикой культуры личности. Решение воспитательных задач – это, прежде всего, формирование системы отношений человека к окружающему миру и к самому себе. Второй подход к определению целей и задач образования ‒ компетентностный.

Мировым сообществом принята компетентность в качестве наиболее адекватной меры образования. В 1992 г. в проекте ЕС «Среднее образование в Европе» впервые было использовано понятие «ключевые компетенции». В документе, в частности, отмечалось, что важнейшей задачей современного образования становится развитие у обучаемых не только способности адаптироваться к наличной ситуации, но и активно осваивать то, что порождается происходящими социальными переменами.

Практически одновременно и Международная организация труда (МОТ) включила понятие «ключевые компетенции» в квалификационные требования к специалистам. С этого времени в педагогических исследованиях и документах, связанных с модернизацией образования, прослеживается развитие компетентностного подхода в образовании. Программным документом в постановке целей и ценностей образования современного общества стал доклад в ЮНЕСКО Ж. Делора «Образование ‒ сокрытое сокровище» (1999 г.).

В нем сформулированы основные компетенции, необходимые для жизни человека современной эпохи:

- Learning to know ‒ учиться познавать;

- Learning to live together ‒ учиться жить вместе;

- Learning to do ‒ учиться делать;

- Learning to be ‒ учиться быть.

В отечественных источниках различаются два понятия «компетенция» и «компетентность». Вопрос о содержании понятий «компетенция», «ключевая компетенция», «компетентность», «профессиональная компетентность» до сих пор является дискуссионным. Ниже приводятся наиболее часто встречающиеся их трактовки. Компетенция (от лат. competentia) означает круг вопросов, в которых человек хорошо осведомлен, обладает познаниями и опытом.

Компетенция – совокупность знаний, умений, навыков, способов деятельности, то есть компонентов содержания образования, необходимых для эффективного осуществления деятельности по отношению к определённому кругу предметов и процессов.

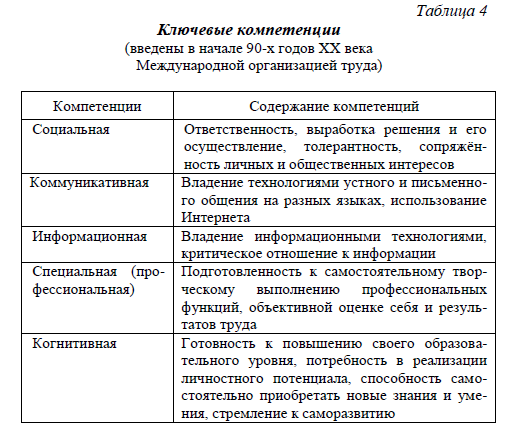

Компетенция выступает как наперёд заданное социальное требование (норма) к образовательной подготовке человека, необходимое для его качественной продуктивной деятельности в определённой сфере. Наряду с ключевыми компетенциями (табл. 4), которыми должны овладеть все выпускники высшей школы, есть и более узкие профессиональные компетенции, характерные для той или иной сферы профессиональной деятельности.

Компетентность – качество личности, предполагающее владение человеком определённой компетенцией. Компетентность – способность обучающихся мобилизовать имеющиеся знания, умения и опыт для решения конкретной учебной или практической задачи.

Интересную формулировку компетентности предложил М. А. Чошанов: «Компетентность = мобильность знания + гибкость метода + критичность мышления».

Рассмотрим некоторые, наиболее значимые виды компетентности. Ключевые компетентности – обобщённо представленные основные компетентности, которые обеспечивают нормальную жизнедеятельность человека в социуме. Общекультурная компетентность личности ‒ совокупность знаний, навыков, элементов культурного опыта, позволяющих индивиду свободно ориентироваться в социальном и культурном окружении и оперировать его элементами.

Общекультурная компетентность включает такие аспекты:

- смысловой аспект – адекватное осмысление ситуации на основе имеющихся культурных образцов понимания, оценки такого рода ситуаций;

- проблемно-практический аспект – адекватность распознавания ситуации, постановки и эффективного выполнения целей, задач, норм в данной ситуации;

- коммуникативный аспект – адекватное общение с учетом соответствующих культурных образцов общения и взаимодействия.

Человек имеет общекультурную компетентность, если он способен к адекватному осмыслению, практическому решению и коммуникативному выражению ситуаций, выходящих за пределы его профессиональной сферы. Кроме того, если в профессиональной компетентности ведущую роль играет проблемно-практический аспект, то в общекультурной компетентности ведущую роль играют уже ценностно-смысловой и коммуникативный аспекты. Профессиональная компетентность – интегральная характеристика личности, отражающая уровень знаний, умений и опыта, достаточный для осуществления профессиональной деятельности, связанной с принятием решений.

Профессиональная компетентность определяется как сочетание шести ее составляющих:

- концептуальной – понимание теоретических основ профессиональной деятельности;

- инструментальной – владение базовыми профессиональными умениями;

- интегративной – способность сочетать теорию и практику при решении профессиональных проблем;

- контекстуальной – понимание социальной и культурной среды, в которой осуществляется профессиональная деятельность;

- адаптивной – умение предвидеть изменения и заранее быть к ним готовым;

- коммуникативной – умение эффективно использовать письменные и устные средства в межличностной коммуникации.

Если речь идет о профессиональной компетентности выпускника вуза, тем самым подтверждается уровень его начальной готовности к профессиональной деятельности. Естественно, с накоплением опыта работы в соответствующей сфере труда профессиональная компетентность поднимается на более высокий уровень. Поэтому компетентность рассматривается еще и как мера соответствия знаний, умений и опыта лиц определённого социально-профессионального статуса реальному уровню сложности выполняемых ими задач и решаемых проблем.

Познание человеком окружающего мира и самого себя осуществляется как в образовательных организациях, так и за их стенами ‒ в семье, при самостоятельном взаимодействии с природной и социальной действительностью. Поэтому различают познавательную деятельность (как более широкое понятие) и учебную деятельность (как специально организованную познавательную деятельность).

Соответствующая познавательной деятельности познавательная компетентность необходима студентам для успешной учебной деятельности в высшей школе, но в условиях быстро изменяющегося мира является и важным фактором успешности профессиональной деятельности. Познавательная компетентность (по Игнатьевой Е. Ю.) ‒ способность и готовность осуществлять познавательную деятельность на основе умений по управлению знаниями.

Познавательная компетентность студентов в вузе характеризуется:

- устойчивой мотивацией обучения на основе принятия идеи постоянной ревизии актуальности личностного знания, значимости для его развития объективного знания и способов работы с ним в современной социокультурной и профессиональной средах;

- опытом осуществления операций со знанием в соответствии с его жизненным циклом; выстраивание целостной системы личностного знания (явное – неявное – культурное); конструирование стратегии взаимодействия содержательной и операциональной сторон познавательной деятельности для развития личностного знания (управление знанием);

- способностью организации коммуникаций в процессе реализации жизненного цикла знания, рассматриваемых как взаимодействие творческих процессов участников коммуникаций, взаимообмен знаниями и способами действий;

- способностью критического оценивания своих знаний на фоне прежнего опыта, определения разрывов в знаниях и способов их устранения; оценку содержательной наполненности системы личностного знания и успешности осуществления операций жизненного цикла знания;

- эмоционально-волевая регуляцией процесса познавательной деятельности.

Информационная компетентность ‒ способность и умение самостоятельно искать, анализировать, отбирать, обрабатывать и передавать необходимую информацию при помощи устных и письменных коммуникативных информационных технологий.

Информационная компетентность необходима как основание для осознанного выбора, формирования мнения, принятия решений и выполнение информированных и ответственных действий:

- распознать и определить то, что неизвестно;

- идентифицировать, систематизировать информацию, обеспечить доступ к различным информационным источникам (включая поиск информации и знания в киберпространстве, в глобальной сети);

- оценить качество, уместность и ценность информации, также как достоверность и аутентичность источников информации;

- организовать знание и информацию.

Коммуникативная компетентность – это обобщающее коммуникативное свойство личности, включающее в себя коммуникативные способности, знания, умения и навыки, чувственный и социальный опыт в сфере делового общения. Коммуникативная компетентность связана с формированием адекватных умений в новых социальных структурах, знанием культурных норм и ограничений в общении, знанием обычаев, традиций, этикета в сфере общения, ориентацией в коммуникативных средствах, присущих национальному, сословному менталитету и выражающихся в рамках данной профессии.

Компетентностный подход в высшем образовании требует ориентации на овладение способами деятельности, на накопление опыта осуществления деятельности, развитие готовности действовать в изменяющихся условиях, решать новые задачи. Несмотря на разногласия в трактовке терминов специалисты сходятся в том, что основными целями компетентностного подхода в образовании должны считаться приобретение обучающимися готовности к самостоятельной продуктивной деятельности и личной ответственности, в сочетании с высоким уровнем знаний и мотивацией. Следует отметить, что культурологический и компетентностный подходы в определении целей и задач не являются взаимоисключающими. Они вполне могут дополнять друг друга.

Статьи по теме

- Технология ситуационного анализа «Кейс-метод»

- Технология проблемного обучения эвристическое обучение

- Технология «Шесть шляп мышления»

- Технология создания ментальной карты

- Технология опорных конспектов В. Ф. Шаталова

- Графическое моделирование в учебном процессе

- Технология балльно-рейтинговой оценки результатов образования

- Технология педагогического сопровождения самостоятельной работы студентов

- Общеучебные умения как фактор успешности самостоятельной деятельности студентов

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)