- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Правила составления сборов

Не включать в состав сборов ядовитые, сильнодействующие или малоизученные растения, даже если они являются фарма-копейными. Например, нельзя признать оправданным включение в состав сбора листьев ландыша, принимая во внимание то обстоятельство, что имеется достаточный ассортимент ЛС, выпускаемых промышленностью (Зеленина капли, ландышево-валериановая настойка и др.), не говоря уже о том, что данное сырье ядовито и имеет относительно легкий удельный вес, являющийся причиной расслоения компонентов сбора в процесс хранения.

Необходимо избегать возможных несовместимостей – химических, технологических, фармакологических. Типичным примером химической несовместимости является сочетание дубильных веществ и алкалоидов, дубильных веществ и сердечных гликозидов. В плане технологической несовместимости показательным является включение в состав сборов эфиромасличного сырья, в случае которого необходимо готовить настой, и какого-либо растительного компонента, имеющего жесткую морфологическую структуру (корни, кора и др.), из которого обычно готовят отвар. К сожалению, на практике этого не всегда удается избегать. В этом случае необходимо делать выбор в пользу щадящего режима, то есть – приготовления настоя.

Необходимо подбирать оптимальное количество компонентов. На этот счет мнения довольно противоречивы: одни авторы утверждают, что число растений в сборе не должно превышать 2–3 наименований, другие – не более 5 и т. д. На наш взгляд, споры эти бесполезны, поскольку данную границу провести практически невозможно: все зависит от конкретной ситуации, от особенностей организма больного, течения заболевания (см. выше принцип индивидуализации). Однако к какому-то разумному количеству, к золотой середине все таки необходимо стремиться.

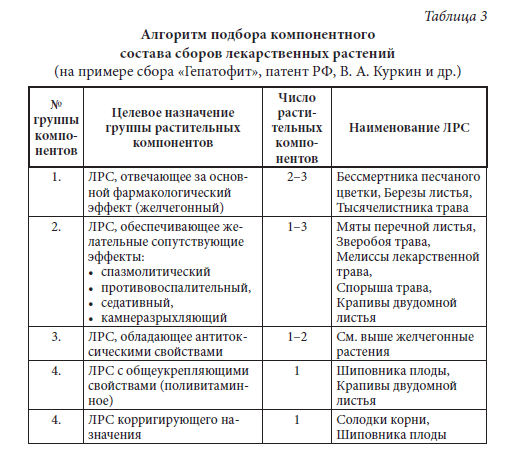

Методологическую роль в этом отношении, на наш взгляд, может выполнить принцип системности, в соответствии с которым первую очередь необходимо в состав сбора включить ЛР, отвечающие за основной фармакологический эффект, причем желательно 2–3 компонента (табл. 3). Такой подход, позволяет по синергетическому типу обеспечивать эффект через разный механизм однотипного действия и минимизировать токсическое воздействие, так как основные действующие и сопутствующие вещества имеют различную химическую природу, воздействуют на различные рецепторы.

Далее необходимо тщательно подобрать ЛРС, обеспечивающее желательные сопутствующие эффекты в зависимости от симптоматики. Например, в случае заболеваний печени, наряду с основным желчегонным эффектом (если он не противопоказан) необходимо предусмотреть спазмолитическое действие (особенно на фоне желчнокаменной болезни), противовоспалительную составляющую, поскольку заболеваниям печени обычно сопутствует воспалительный процесс, а также легкий седативный компонент, так как пусковым механизмом заболевания может быть психоэмоциональное перенапряжение.

Интересно

Кроме того, часто заболевания носят сочетанный характер, поэтому опытный специалист за счет включения в состав сбора сопутствующих растений может предвосхитить манифестацию симптоматики других возможных нозологий, например, на фоне патологического состояния печени заболеваний поджелудочной железы. Разумеется, отнесение растительного сырья к какой-либо группе носит условный характер, учитывая широту терапевтического действия большинства растений: данный подход позволяет более правильно расставлять необходимые акценты и приоритеты.

Трудно себе также представить фитотерапию без ЛР, обладающих антитоксическими свойствами, и общеукрепляющих, в особенности, витаминных растений, причем как лекарственных, так и пищевых. Кроме того, в состав сбора целесообразно включать какие-либо корригирующие растения, причем желательно, чтобы направление их терапевтического действия совпадало с основным эффектом сбора, что и нашло отражение в сборе «Гепатофит» (солодки корни). Это касается также и общеукрепляющих растений, в данном случае плодов шиповника.

Следовательно, разработанный алгоритм, предусматривающий включение в состав какого-либо средства 4 групп ЛРС, демонстрирует не только самодостаточность лекарства, но и в какой-то мере его универсальность. Что касается адаптогенов, то их целесообразно назначать отдельно, причем только в случае необходимости. Таким образом, в составе сбора лекарственных растений в качестве возможного оптимального варианта можно рассматривать наличие 6–10 компонентов, однако это не должно быть самоцелью: в зависимости от ситуации число видов сырья может быть и уменьшено, и увеличено, но это должно быть научно обосновано.

Необходимо осуществлять оптимизацию состава сбора. Это правило представляет наивысшую сложность, так как из вышеприведенного состава «Гепатофита», состоящего из 10 компонентов, можно подготовить сотни вариантов прописей, и какая из них оптимальна, ответить будет трудно. С целью оптимизации состава сбора лекарственных растений нами разработан следующий пошаговый алгоритм.

В предложенном составе необходимо обозначить так называемое базовое растение, которое должно отвечать следующим характеристикам:

- относиться к растению, отвечающему за основной фармакологический эффект;

- быть относительно безопасным;

- быть преобладающим по массе компонентом.

В данной прописи в качестве базового растительного сырья целесообразно выбрать листья березы, обладающие мягким желчегонным эффектом. Это связано с тем обстоятельством, что в некоторых случаях выраженный желчегонный эффект, каковым обладают цветки бессмертника песчаного, противопоказан, так как может вызвать обострение заболевания печени. На начальном этапе количество сырья лучше обозначать в частях, причем начинать необходимо с базового растения, выразив его преобладание в сборе для удобства в расчетах в какой-либо простой цифре, например, 3 (три) части. Это будет означать, что все другие компоненты необходимо взять в меньших количествах.

Возникает вопрос: в каких? Если растение относительно безопасное и для него не характерны какие-либо побочные эффекты, то его масса может составить в контексте данной прописи 2 части. К таковым растениям можно отнести траву мелиссы лекарственной, траву спорыша и плоды шиповника. Возникает вопрос, почему этого нельзя сделать в случае других растений?

Разберем по порядку:

- 1-ая причина – выраженный, в данном случае, желчегонный эффект; следовательно, даже в случае цветков бессмертника песчаного (и опыт это подтверждает) целесообразно массу уменьшать;

- 2-ая причина – наличие риска аллергизации (мята перечная, тысячелистник обыкновенный) и других побочных эффектов (кровоостанавливающее действие в случае крапивы двудомной).

- 3-я причина – высокое содержание действующих веществ (мята перечная – до 5–6 % эфирного масла, солодка голая – до 20 % глицирризиновой кислоты).

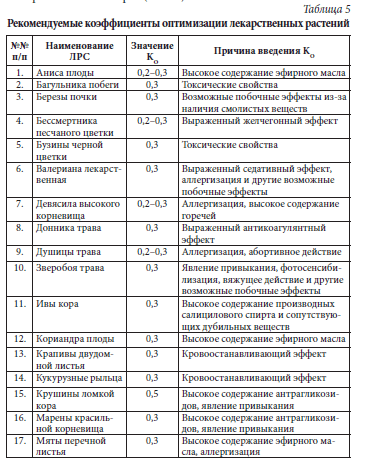

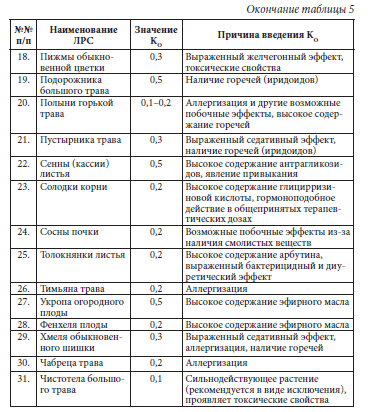

С целью уменьшения массы растительного компонента и регламентации данного подхода нами введено в фитотерапию новое понятие – коэффициент оптимизации (KO), который показывает степень уменьшения массы ЛРС относительно базового растения и выражается в десятичных дробях. Например, в случае листьев мяты перечной целесообразен коэффициент оптимизации 0,3, и тогда массу данного сырья (m) можно рассчитать по формуле:

m = KO × m базового растения = 0,3 × 3,0 = 0,9 ≈ 1,0

Такой же коэффициент необходим для листьев крапивы двудомной, травы зверобоя. На наш взгляд, более жесткий коэффициент оптимизации необходим в случае тысячелистника обыкновенного и корней солодки голой (K ≈ 0,2). Таким образом, на основании вышеизложенного состав сбора «Гепатофит» может выглядеть следующим образом (табл. 4).

С целью практического внедрения данного подхода, а также облегчения задачи специалисту по оптимизации состава сборов нами разработаны ориентировочные значения коэффициентов оптимизации для наиболее широко применяемых видов лекарственного растительного сырья (табл. 5).

В составе сбора лекарственных растений целесообразна так называемая триада компонентов, а именно трава мелиссы лекарственной, листья березы и корни солодки, взятые в оптимальных пропорциях (частное правило профессора В. А. Куркина). Данное правило следует рассматривать лишь как рекомендацию, основанную на собственном опыте автора в области создания фитопрепаратов, в том числе сборов лекарственных растений.

При этом важно подчеркнуть, что автор, внедряя данное правило, преследует цель – устранить историческую «несправедливость» в медицине – факт отсутствия в ассортименте фармакопейных сборов, содержащих в качестве компонента траву мелиссы лекарственной или листья березы – видов сырья, обладающих уникальным спектром биологической активности.

Целесообразность данного правила, а также вышеприведенных правил будет проиллюстрирована на примере авторских прописей, которые будут приведены при обсуждении фитотерапии наиболее распространенных заболеваний. При составлении лекарственного сбора необходимо учитывать основные принципы фитотерапии. Необходимо рассматривать фитотерапию как составную (не альтернативную) часть фармакотерапии, которая должна развиваться на принципах доказательной медицины.

Статьи по теме

- Применение наиболее распространенных лекарственных растений в народной медицине

- Вопросы применения гомеопатических лекарственных препаратов

- Наиболее распространенные ядовитые лекарственные растения

- Фитотерапия в онкологии

- Фитотерапия заболеваний опорно-двигательного аппарата

- Заболевания кожи и подходы к их лечению

- Лекарственные препараты на растительной основе применяемые в стоматологии и ЛОР-практике

- Фитотерапия в ЛОР-практике

- Фитотерапия в стоматологии

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)